教學演示教師

主持人:

國立暨南國際大學陳文彥教授

與談人:

國立彰化師範大學林國楨教授

臺中市私立弘文高中陳俊穎老師

時間

2022.07.02 10:30-12:00

- 發表教師:臺北市立麗山高中許瀚元老師、郭瓊華老師

- 發表學生:臺北市立麗山高中呂睿宏同學、李旻芸同學

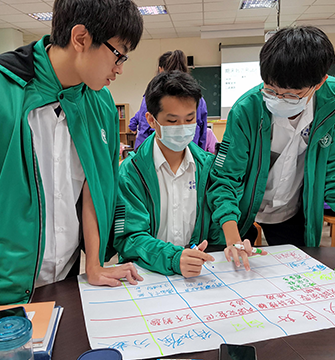

本次課程設計針對高二的探究與實作課程,在學生的探究過程中各小組一同完成指定的課程學習單作業及數據產出,在第八周進行延伸任務的小組發表,在發表的過程中可得知其他組的想法,從中訓練協同與創造力相關能力。學生學習過程中以小組為單位進行發表,在過程中由觀課老師觀察組內分工狀態,並記錄學生表現。利用校園無線網路、手機、平板、APP量測相關軟體、google 相片、google earth、PPT簡報軟體、excel軟體進行相關量測及數據處理。本次課程鎖定NPDL所提供的6C指標中的協作(Collaboration)及創造力(Creativity)進行相關前後測分析,協作中的選定兩大指標:具備人際關係及與團隊合作的技能、具備社交、情緒及跨文化的技能;創造力中選定兩大指標:提出優質的探究性問題、能將想法化為行動的領導能力進行分析,其中協作指標的進度幅度較有限,而創造力的指標進度幅度較明顯。

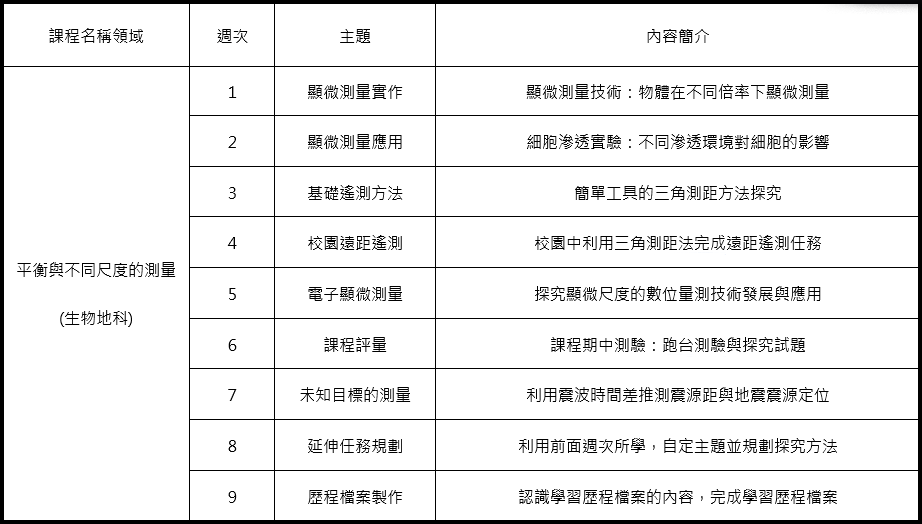

以下說明各周的活動設計

第一周:運用顯微測量技術帶入微距量測概念,先讓學生複習顯微鏡的基礎使用方式,之後請學生進行科學操作,實際量測各類教師提供的生物玻片標本,了解在不同倍率下如何量測校正比較細胞的大小,之後統整各組數據上有何差異,了解量測過程中可能出現的誤差,並進行修正。

第二周:鎖定主題為觀察細胞在不同濃度液體下的變化,課程內提供五種不同濃度的液體,請各組觀察比較其變化,透過記錄各樣區內細胞發生質離現象的比例改變,以探究操作過程了解高張、低張、等張溶液的概念,在此周帶入科學家在實驗前提出相關假設,在實驗前預測其實驗結果,並利用實驗結果來驗證假設是否正確。

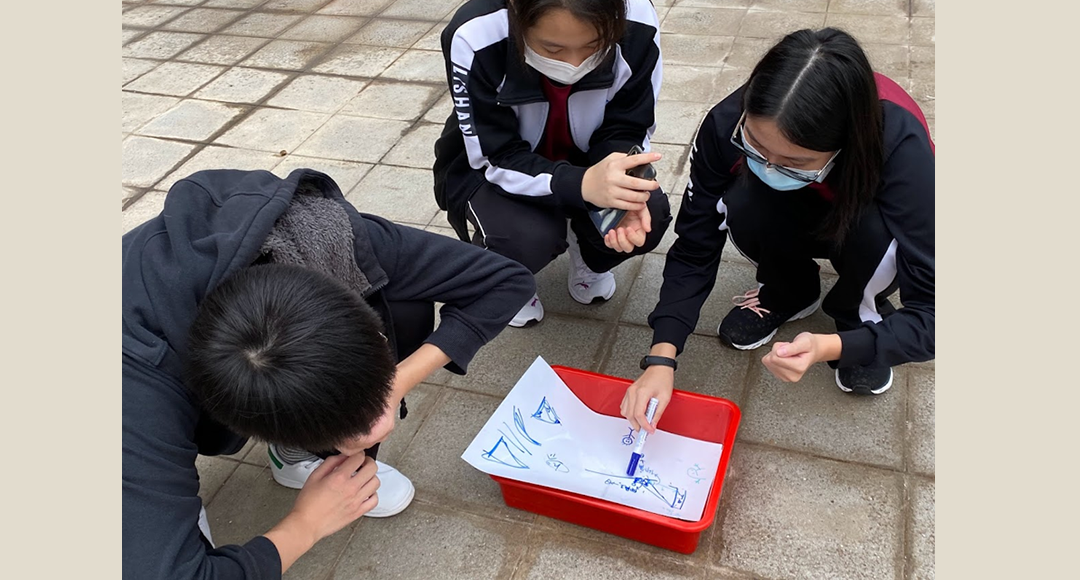

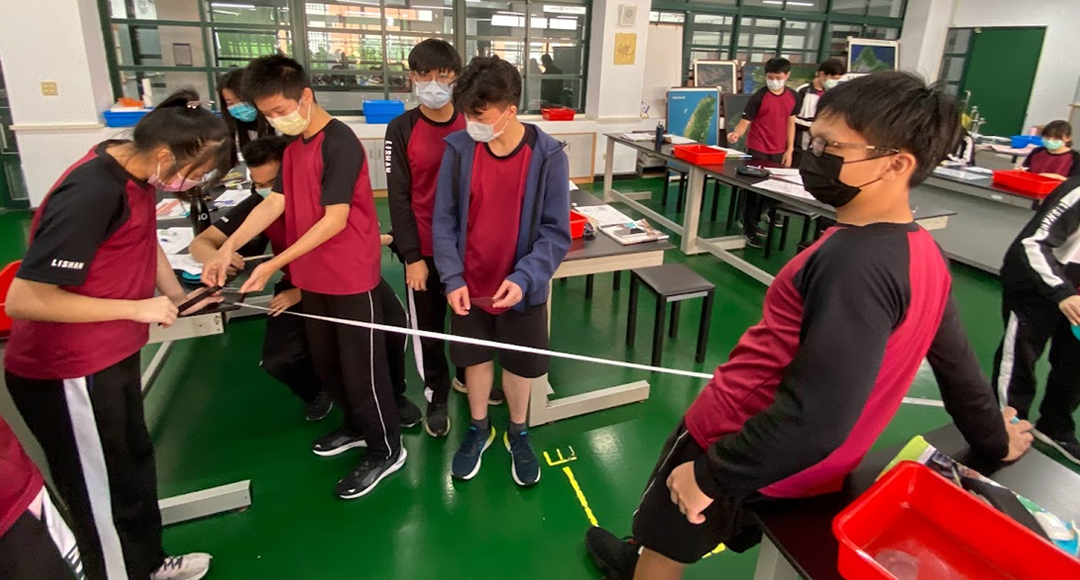

第三周:鎖定主題為基礎的三角測量,課程內先建立基本的三角測距相關知識及APP軟體的使用方法說明,之後各小組自己規劃相關的量測計畫,並實際進行測量,收集所需的距離數據與角度數據,完成相關計算後與教師提供的答案進行比對,進一步計算其誤差值,反思下次進行量測時應如何修正。

第四周:鎖定主題為校園的三角測量,學生在校園內進行測量,運用上堂課所學的三角測量知識,自己規劃量測所需要數據,並實際利用google earth提供的數據進行比對校正,了解誤差值,並進一步修正其量測規劃。

第五周:學習顯微尺度的數位量測技術發展與應用,利用實驗室提供的SG軟體進行數位量測,了解到一般量測與數位量測上的差異,並實際應用在量測各類生物材料上,反思數位量測系統的優缺點。

第六周:進行相關課程檢核,運用紙本考試卷了解學生學習的效果,進行生物部分的總結性評量。

第七周:本周課程設計鎖定為未知目標的量測,教師引導學生利用震波時間差推測震源距與地震震源定位,利用網站上地震測站提供的地震紀錄,找出P波、S波,並進一步利用P波與S波的時間差,進一步推測出該次地震的震源、震央所在位置,並推估本次地震發生的時間點,藉由小組合作完成教師指定的學習單作業。

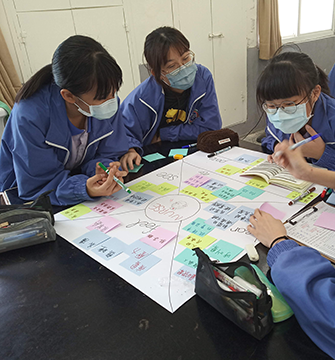

第八周:利用前面週次所學,各小組自定主題並規劃探究方法,進行相關量測的主題報告,與各組分享。

第九周:認識學習歷程檔案的內容,介紹各類可協助的APP軟體,並在課堂上規劃完成自己的學習歷程檔案。

相關課程

國立新竹女子高級中學

自然科探究實作課程

本課程目的為培養學生具有跨領域的科學素養(Scientific Literacy),希望培養學生具有發現問題、規劃研究、論證建模與表達分享的能力。期待學生藉由生活現象與問題出發...

新北市立三民高中

全民心攻略

全民心攻略課程著重讓學生練習各種思考工具如:swot分析、四象限法則、設計思考等,並以學習單、海報、模型、簡報、口頭發表說明學習心得等方式,建立學生獨有的心攻略來解...

臺中市立中港高級中學

你農我農

課程結合校園既有的食農園地和落棄堆肥區,課程議題多元,提供農事實作體驗、探討農業議題,期許學生擁有思考力、問題解決力。

高雄市立六龜高級中學

六龜文史

透過體驗接觸自然生態、了解在地人文。認識六龜自然環境與可能的環境災害,可欣賞、尊重六龜地區各族群文化與各種信仰文化與活動。

國立竹山高級中學

探索與表達

探索與表達為校訂必修課程,課程主要培養學生對國際重大議題的關心及探索,並培養學生對簡報製作的能力及口語發表自己對問題的看法與見解。